はじめに

昨今、デジタルコンテンツの普及とともに、コンテンツの権利侵害を防ぐ手段として、DRM(Digital Rights Management)が注目されています。

DRMはデジタルコンテンツの著作権を保護し、安全性の高いサブスクサービスの提供や、企業としての信頼性の向上に寄与します。

本記事を読むことで、DRMの主な機能や活用事例、IRMとの違い、近年注目されているDRMフリーについて理解することができます。

DRMの導入を検討されている出版業界やデジタルコンテンツに関わる業界の方はぜひ参考にしてみてください。

海外製品がほとんどを占めるDRM業界。利用開始後に日本語サポートが対応していないというようなケースも散見されます。

「日本の情報は日本の技術で守りたい。」

そんな思いで創業したサイファー・テックは創業20年以上の確かな技術でお客様のDRMを支援します。

DRM(デジタル著作権管理)とは

DRMとは、デジタルコンテンツの著作権が侵害されることを防ぐための技術です。

書籍や映像、音楽、ゲームといったデジタルコンテンツの不正な複製・閲覧などを防止して、著作権者である個人や企業が持つ著作権を保護します。

DRMは特定の技術やシステムを指すものではなく、デジタルコンテンツの著作権を守るための仕組みの総称にあたります。

また、動画コンテンツやテキスト、写真などのデジタルコンテンツを簡単に管理できる仕組みの「デジタルアセット管理(Digital Asset Management)」を併用することで効果的なコンテンツマネジメントが可能になるでしょう。

DRMフリーとは

DRMフリーとは、DRMを組み込んでいないコンテンツを指します。

DRMで保護されたコンテンツとは異なり、DRMフリーのコンテンツは利用制限がないため、ユーザーにとって使い勝手がよいとされています。

しかし、著作権法上の取り扱いは変わらないため、私的利用以外の目的による複製など許諾の範囲を超えた利用や改変は著作権侵害にあたる可能性があります。

ソーシャルDRMとの違い

ソーシャルDRMとは、ユーザーがダウンロードしたコンテンツに対して、ユーザーの個人情報を書き込む仕組みであり、システムに依存しない著作権保護の方法として注目されています。

ユーザーがダウンロードしたコンテンツを不正に複製・販売すれば、書き込まれた個人情報も一緒に出回ってしまうため、不正利用を抑止する効果が期待できます。

ただし、ソーシャルDRMを適用したコンテンツが悪意のないユーザーの手元から意図せず流出してしまった場合、個人情報漏えいにつながるリスクがあります。

そのため、ソーシャルDRMを導入する際には自社のデジタルコンテンツにとって最適であるかどうか検討が必要です。

また、DRMフリーはユーザーの利用期限を管理できないため、退会後の利用制限が求められるサブスクリプション型サービスへの導入は適しているとはいえません。

IRMとの違い

DRMと似た意味を持つIRM(Information Rights Management)をご存じでしょうか?

社内の機密情報に暗号化・利用者制限を行い、万が一社外に漏えいした場合にも、第三者によるファイルの閲覧や改ざんを防止する仕組みです。

DRMは社外のユーザー、主に消費者がコンテンツを利用する際の著作権保護が目的であるのに対して、IRMは社内ユーザーに向けた情報管理機能であり、社外への情報漏洩・改ざんを防ぐ目的で導入されます。

また、DRMが音楽やアニメなどエンターテインメント業界で広く利用されるのに対し、IRMは企業や組織が内部の機密情報を保護するために利用されることがほとんどです。

サイファー・テックの製品はDRMだけでなくIRMとしても活用いただけます。研修資料や各種マニュアルなどの重要な社内文書の保護をご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。

DRMの重要性が高まった背景

デジタルコンテンツは著作権法を無視した複製や海外への配信が容易であるため、海賊版コンテンツが横行しています。これを受け近年では、DRMの重要性が高まっています。

一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)の調査では、2022年にオンラインで流通する日本のコンテンツの海賊版による被害総額は約1兆9,500億円~2兆2,020億円と推計されています。

この金額は2019年度調査の被害総額が約3,333億円~4,300億円であることから約5倍に増加しています。

このような海賊版コンテンツによる被害額が急速に増えていることから、著作権保護の仕組みとしてDRMが注目を集めています。

2022年・オンラインで流通する日本コンテンツの海賊版被害額を推計 | 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)

DRMの仕組み

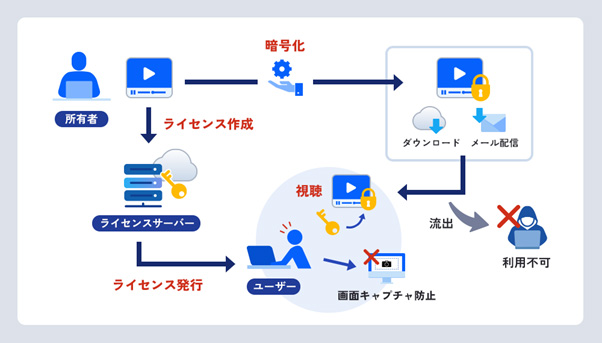

DRMは、ユーザーが自身に付与されたライセンス情報を用いて暗号化されたコンテンツを復号できるようにすることで、著作権を守りながら利用可能な状態にしています。

コンテンツの所有者が、コンテンツを暗号化しユーザーに対して、誰がどのコンテンツにアクセス可能か管理を行い、アクセス可能なコンテンツについてライセンスを作成・配布します。

取得したライセンスを用いてユーザーはコンテンツを視聴することが可能です。

暗号化をされたコンテンツを復号するためのライセンスを復号キーと呼びます。

DRMの主要機能

ここからはDRMの主要な機能について解説します。

DRMが著作権侵害を防ぐために持つ機能はコンテンツによってさまざまです。

- コンテンツの暗号化

- コピー利用の防止

- コピー回数の制限

- 利用可能な期間・回数の制限

- 画面キャプチャの防止

- 印刷可能範囲の制限

それぞれ順番に見ていきましょう。

コンテンツの暗号化

DRMの基本となる機能が暗号化です。

ユーザーはコンテンツ視聴をする際にアカウントを登録するなどして視聴デバイスを指定します。指定されたデバイスに復号キーを配付することで、コンテンツの視聴ができるようになります。

暗号化はDRMの基本的な技術であり、コンテンツ保護においても重要な機能です。

コピー利用の防止

DRMはユーザーによるコピーの防止が可能です。

ユーザーがコピーを行おうとすると、エラー表示を出すものやシリアルナンバーの入力を求めるもの、コピーはできてもノイズが入って再生できないようにするものなどがあります。

また、コンテンツをダウンロードした際にキャッシュを作成させないようにして、ダウンロードした端末からデータを抜き出すような不正コピーを防ぐものもあります。

コピー回数の制限

暗号化やコピー防止とは異なり、コピーはさせても回数を制限する機能があります。

特定のメディアへのコピーを一度だけ許可する「コピーワンス」や10回までのコピーを許可する「ダビング10」などの機能がこれにあたります。

「コピーワンス」や「ダビング10」では、最後のコピーを行う際にコピーと同時に元データが削除(ムーブ)される設定が組み込まれています。

利用可能な期間・回数の制限

コンテンツの視聴・ダウンロードが可能な回数だけでなく、期間を制限することもできます。

たとえば、指定されたURLからコンテンツの利用を一定期間可能にし、期間経過後はURLが無効となり利用不可とする方法などです。

指定した期間中であれば、コンテンツのダウンロードを許可する機能を付けられます。

画面キャプチャの防止

サブスクリプション型の動画配信サービスで視聴中にスクリーンショットを撮ろうとするとうまく撮影できないことがありますが、このようなキャプチャ制限もDRMの機能の1つです。

OSのスクリーンショットやスニッピングツール、サードパーティー製アプリケーションによる画面録画・撮影を行った際に真っ黒な画面を保存させたり、操作の拒否をしたりすることができます。

印刷可能範囲の制限

DRMはコンテンツの印刷を制限することも可能です。

デジタルコンテンツを紙媒体で複製されることを防ぐ目的で用いられ、画面キャプチャの禁止機能と併用されることが多いです。

電子書籍などのコンテンツについて、印刷の禁止や回数制限、印刷可能な範囲の設定といった制限をかけられます。

DRMの活用例

次にDRMの活用例を紹介します。

前段で解説したDRMの各機能が実際どのように使われているか、具体例を用いてよりわかりやすく解説します。

今回はよくある活用例として、電子書籍サービスと動画配信サービスの2つを取り上げました。

それぞれ順番に見ていきましょう。

電子書籍サービス

電子書籍サービスでは、無断複製などの著作権侵害からコンテンツを守りながら、ユーザーにコンテンツを配信するために、暗号化機能によってコンテンツを暗号化し、復号キーを配布する端末の指定を行っています。

これに加えて、画面キャプチャおよび印刷、コンテンツのコピー制限機能を用いて無断複製を防止することで、著作権侵害を防ぎながらデジタルコンテンツを配信しています。

動画配信サービス

動画配信サービスにおいても電子書籍サービスと同様に、アクセス可能な端末を指定する暗号化機能やコピー制限機能を用いています。

これに加えて、前述した画面録画を防ぐための画面キャプチャ禁止機能を活用しています。

また、動画の視聴可能期間を定める必要がある場合に活用するのが、閲覧期間の制限機能です。

期間限定配信を行う場合などにDRMで一定期間のみ閲覧できるよう制限をかけることで、不正な拡散を防ぎながら配信を行います。

DRM導入のメリット

次にDRMを導入するメリットを紹介します。

DRMは著作権を守りながらコンテンツ配信を行うための機能が多くありますが、DRMを活用することで具体的にどのようなメリットがあるのかを本章で解説します。

- 著作権が保護できる

- サブスクリプションサービスを安心して提供しやすくなる

- 意図しない利用を防止できる

- 企業としての信頼性が向上する

それぞれ順番に見ていきましょう。

著作権者の権利が保護できる

DRMの導入によって、著作権の保護が可能です。

電子書籍や音楽、動画などのデジタルコンテンツ配信において、これまで紹介したコンテンツの暗号化やコピー制限を用いて、無断複製を防ぐことで著作権者や配信サービス提供事業者が持つ権利を守れます。

これにより、適切な利益が著作権者や事業者に入るため、コンテンツ制作のクオリティが保たれエンターテインメント業界全体の持続的な発展につながります。

サブスクリプションサービスを安心して提供しやすくなる

DRMが持つコンテンツの視聴可能な端末を指定する暗号化機能によって、サブスクリプション型のコンテンツ提供サービスが可能となりました。

ユーザーにとっても指定された端末で安定したコンテンツの視聴が可能なため、満足度向上にもつながります。

サブスクリプション型の動画配信サービスで有名なNetflixは、全世界で2億人を超えるユーザー数を誇り、人気を博しています。

ネトフリ、会員数590万人増 アカウント「使い回し」対策が奏功|朝日新聞デジタル

意図しない利用を防止できる

DRMが持つさまざまな機能によって、コンテンツ利用におけるルール作りが行えます。

利用可能期間や回数の制限、暗号化機能による視聴可能端末の指定といった機能を用いて、ユーザーがコンテンツを利用する際のルールを決めることが可能です。

これによって、ユーザーによる著作権者や事業者が意図しない方法でのコンテンツ利用を防止できます。

また、コンテンツ配信後に意図しない方法で利用しているユーザーがいると判明した際にも、すぐに制限をかけられるため、意図しない不正な利用を防げます。

企業としての信頼性が向上する

DRMが守るのはコンテンツや著作権者の権利だけではありません。

権利を守ることで企業の信頼性向上にもつながります。

自社コンテンツであれば、コンテンツ保護の仕組みをしっかり整えている企業であるという信頼感にもつながります。

また、企業が著作権者や作者と契約している場合には、不正利用への対策をしっかり行っている企業だと安心感を持ってもらえるでしょう。

DRMの導入自体が、企業としての信頼を得ることにも結び付きます。

DRMには課題もある

ここまで見てきたように、DRMの導入によって企業が得られるメリットは大きいです。

しかし、DRMには一部課題も存在します。本章ではDRMが持つ課題についても紹介します。

- 操作性が低下する可能性がある

- ユーザーの不満につながる可能性がある

それぞれ順番に見ていきましょう。

操作性が低下する可能性がある

DRMの機能は多岐にわたるため、著作権の保護を過度に優先して機能を盛り込みすぎると、ユーザーの操作性が低下する可能性があります。

機能が増えると視聴する際の動作が重くなってしまうことや、視聴時に特定のアプリケーションをダウンロードすることを求めるなど、著作権保護のための仕組みを多く導入するとユーザビリティが低下してしまいます。

結果としてユーザーが離れ、業界全体の機会損失につながってしまうでしょう。

著作権保護とユーザーの利便性確保のバランスについては、難しい問題であるため今後も検討が必要です。

ユーザーの不満に繋がる可能性がある

DRMは著作権を適切に保護するための仕組みですが、ユーザーの著作権意識も同時に高めていかなければなりません。

ユーザーが著作権について正しく認識していないと、DRMによるコピー制限などは単なる利用制限と受け取られてしまい、不満を持たれかねないからです。

この点についてはDRMの課題というよりも、コンテンツビジネス全体における課題とも考えられます。

一部課題もあるDRMですが、著作権を適切に保護することで著作権者や企業の信頼を守るための仕組みであるため、安心安全なコンテンツ配信を行ううえで重要なものです。

用途別!おすすめDRM製品のご紹介

DRMは様々な業界で利用されていますが、必要となる機能はそれぞれ異なります。ここでは、用途別のおすすめDRM製品をご紹介いたします。

出版業界におすすめ!電子書籍のコンテンツ保護「CypherGuard EPUB」

違法ダウンロードが問題となっている出版業界ではデジタルコンテンツの保護が急務となっています。DRM開発をメインに行っているサイファー・テックでは、EPUB表示のライブラリ(※1)を独自開発しているため様々なデバイスやプラットフォームに対応することが可能です。

※1:電子書籍をコンピューターやタブレットで読むための仕組み・プログラムのこと

教育現場や一般企業にもおすすめ!動画や音楽のコンテンツ保護「CypherGuard Player」

DRMは動画や音楽コンテンツの保護にも活用いただけます。一般的には映像業界、音楽業界の利用が多いですが、近年では教育現場でもデジタル教材の利用増加に伴ったDRMの導入が増えてきています。

一般企業でも研修は動画を利用することが増えてきており、このような社内研修動画やデジタル教材でもDRMの技術は利用されています。

サイファー・テックの動画や音楽コンテンツを保護するDRM「CypherGuard Player」は、コンテンツの保護だけでなく、リピート再生や再生速度の変更、しおり機能などプレイヤーとして必要な機能も一通り備えています。

電子書籍の保護はもちろん、IRMにもおすすめ!「CypherGuard PDF」

サイファー・テックのDRM技術はIRMとしてもご活用いただけます。

企業の機密情報が記載されている文書やマーケティング分析の資料、各種マニュアルなどの資料はPDFファイル形式のデータが多くあります。金融機関などで長期保存が必要な資料や競合他社には流出を避けたい社内資料など、PDFファイルをより強固に保護したい方におすすめです。

自社のIPアドレスで認証することで、文書の閲覧を社内ネットワーク環境に限定することができる「CypherGuard社外秘PDF」という製品もあります。サーバーを立てたりユーザー管理をする手間をかけずに利用ができるこちらの製品もおすすめです。

自社製品にDRMを組み込みたいなら「CypherGuard SDK」がおすすめ

自社ブランドのアプリを開発しようとしている企業、また自社のビジネス導線にフィットしたDRMを検討している企業の場合には既製品のDRMで対応できないケースもあることでしょう。そのような自社製品への組み込みやカスタマイズ要素が必要な場合にはサイファー・テックの組み込み型DRMがおすすめです。

「CypherGuard SDK」は「データの暗号化」「利用権限(ライセンス)管理」「キャプチャ防止」などの機能を持ったソフトウェア開発キットです。比較的に短期間・低コストで組み込みができるため、DRM機能を搭載した製品開発やビジネス構築を検討している方におすすめです。

また、ビジネスソフトなど比較的高額で販売されるソフトウェアは違法にコピーされることで大きな損失に繋がります。ソフトウェア本体のアクティベーションを目的とする場合には「CypherGuard AppRights」がおすすめです。

まとめ

今回はDRMの仕組みや機能、メリットについて解説しました。

DRMはデジタルコンテンツの海賊版が多く出回る中で、著作権者や事業者の権利を適切に保護しながらコンテンツビジネスを実現するために重要なツールです。

また、DRMの登場によってサブスクリプションなどの新たなコンテンツ提供サービスも可能になり、ビジネスの幅も広がっています。

コンテンツ配信を行う事業者の方は、DRMを導入することによって著作権者の著作権を保護する体制のアピールにもなるため、信頼度の向上にもつながります。

DRMの導入にあたってどのツールを選定してよいかわからない方は、サイファー・テックにご相談ください。

サイファー・テックでは、様々なデバイスに対応した電子書籍やPDFファイル、動画コンテンツなど各種コンテンツ向けのDRMを取り揃えています。